Cliquez ici pour accéder à la liste des châteaux de ce département

Menthon

Photos:

- Jimre (2024)

Posté le 01-09-2024 10:04 par Jimre

Marlens Le Villard

Photos:

- Jimre (2024)

Posté le 01-09-2024 10:03 par Jimre

Cruseilles

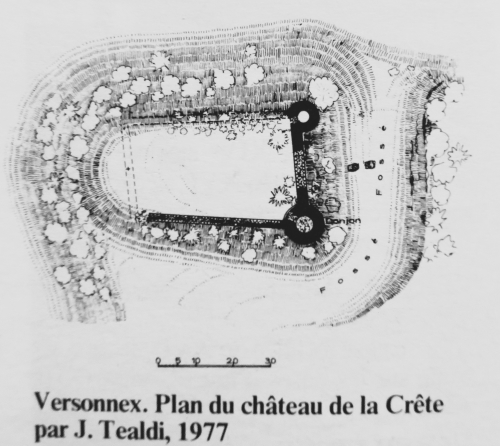

Voici ce que dit Jean Téaldi en 1976 dans le livre: Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.

"Il reste ben peu de choses du château comtal de Cruseilles. Mais le site demeure intact, situé à l'extrémité nord du bourg. Sur deux cotés, au nord et à l’ouest, il était entouré de rochers abrupts. Celui de l’est doté d'une forte pente interdisait également l’assaut.

Le château était séparé du bourg par un mur haut de 1 70 m d'épaisseur. Le donjon, à cheval sur ce mur défendait l'entrée. Tous les murs ont disparu de la surface du sol à l'exception des restes de la courtine sud avec ce qui subsiste du donjon en saillie à l'extérieur. Louis blondel n’a probablement pas relevé le plan du château car celui-ci est beaucoup plus spacieux pue la mappe de 1730.

Son périmètre est différent. S’il est facile de reconstituer les fronts sud et ouest, au nord et à l'est par contre, il ne reste absolument rien. J'ai vainement cherché au sol des indices, même légers, qui auraient marqué l'existence de fondations sur l’espèce de Plateforme en pente rocheuse qui prolonge l’assiette du château, mais sans résultat. Actuellement, des fouilles pratiquées dans le sol pour y construire une balustrade en vue d’y installer un parc à biches, ont mis à nu des cailloux qui sembleraient appartenir à des fondations, mais tout cela est si ténu qu’il est impossible d’en faire une certitude. Pour le front oriental, le tracé indiqué est purement conjoncturel mais, comme il suit le rebord de la pente, il ne doit pas être loin de la réalité, tout comme le front ouest d'ailleurs.

Il faudrait faire des fouilles pour mettre à nu les fondations du donjon, son emplacement étant d’une épaisse couche herbeuse ainsi que le reste du site."

Source fournie par Nano.M

Posté le 07-02-2024 16:59 par Jimre

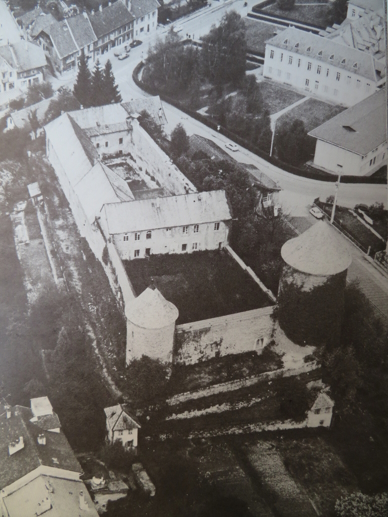

Le Château de Faverges

Le château de Faverges domine la Ville sur son promontoire au Pied de la Dent-de-Cons.

Le château du XIIe siècle se trouvait au Crêt de Chambelon.

Il servait cette époque de frontière entre le Genevois et le comté de Savoie.

En 1173. Berlion, un des premiers seigneurs, et Ponce de Faverges sont témoins du mariage entre la maison d'Angleterre avec le fils du roi Henry II à la fille du comte Humbert III.

En 1316, Amédée V s'en porte acquéreur et restaure le château.

Le château sert d'appui lorsque Amédee VII s'engage dans campagne contre le faucigny qu'il vient d'acquérir par le traité de Paris.

Le chateau reviendra à la famille Milliet en 1569 par Louis Milliet, qui sera le plus efficace collaborateur du duc Emmanuel-Philibert.

Tour à tour ambassadeur, président du Sénat. Grand Chancelier de Savoie, il sera baron en 1572.

Les Milliet de Challes et les Milliet de Faverges seront réunis par héritage en 1777

Le bâtiment, après être resté pendant Cinq générations dans la famille, passera par le mariage d'une fille Milliet à la famille du comte Leprotti di Fontanello, qui eux-mêmes le revendront aux soyeux Jean Pierre Duport.

Il est le créateur de la filature d'Annecy. Sa fille épousera Nicolas Blanc qui créera une importante soierie dans les bâtiments du château. Il sera distingué du titre de baron en 1835. Après diverses sociétés, l'activité s'arrêtera en 1976 et la commune transformera le château en maison familiale de vacances.

Source fournie par Nano.M:

- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Posté le 05-02-2024 22:07 par Jimre

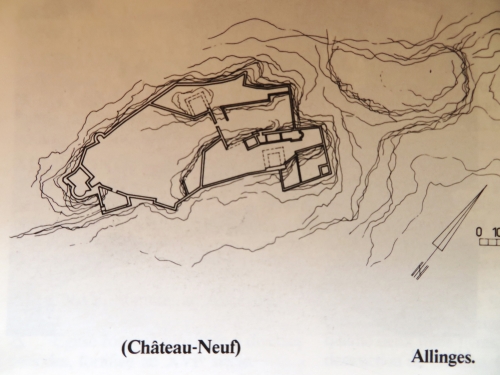

Le Château de Cornillon

Ce château était situé sur un rocher terminant la chaine de la montagne de Cou et dominant les Gorges du Borne, à l'est du hameau de Moussy sur la commune de Saint-Laurent.

Selon Louis Blondel, cet ancien château était un "véritable nid d'aigle", plus tour de guet que résidence ou logis.

Perchée à 822 m d'altitude sur ce rocher plongeant en falaise côté nord-ouest, cette tour domine non seulement tout le plateau de Saint-Laurent, mais aussi l'ensemble de la basse vallée de l'Arve et assure une vue s'étendant de Bonneville à la colline de Monthoux et au lac Léman.

On y accède par un chemin muletier reliant Saint-Laurent à Beffay, un hameau du Petit-Bornand, par le col des Gardes. Ce chemin passe tout d'abord près d'une grotte en partie cachée par des taillis.

Il s'élève ensuite rapidement et s'engage, par un col taillé dans le roc, entre le rocher de Cornillon et la mon-tagne des Pierriers.

Autrefois, ce petit col était dominé par une croix en bois. Elle figure toujours sur les dernières cartes de l'I.G.N. révisées en 1979, ancienne chapelle aujourd'hui disparue.

C'est à la sortie de ce petit col, en prenant un petit sentier, plus ou moins marqué, partant sur la gauche, que l'on parvient aux ruines du château.

Selon Louis Blondel, le château primitif, datant de l'époque romane, était formé seulement par une tour carrée irrégulière, d'environ 9 m sur 8,50 m, avec des murs de 1 m d'épaisseur.

La minceur toute relative de ces murs se comprend quand on songe que ce château était inabordable et ne pouvait être bombardé de nulle part. Il ne reste de cette ancienne tour carrée que quelques murs de fonda-tion. A l'un des angles nord de cet édifice carré s'élève un donjon circulaire, qui semble être de construction plus récente.

Voici la description de Louis Blondel qui le visita au milieu du siècle :

C'est une œuvre parfaitement bien établie, les murs s'élèvent encore à 5 m de hauteur il est éventré du côté Nord. II a un diamètre de 7,36 m avec des murs épais de 2,18 m et un vide intérieur de 3 mètres. L'intérieur est rempli de blocs dus à la chute d'une voûte sphérique dont on voit la naissance reposant sur un chaînage en tuf. Nous avons ici la disposition bien connue des donjons circulaires de l'époque de Pierre de Savoie, avec une cave surmontée d'une voûte qui la sépare des étages supérieurs.

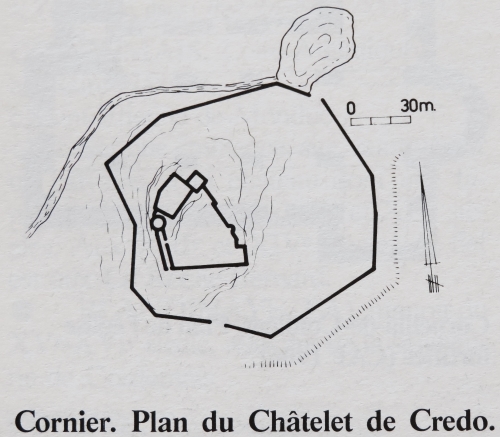

L'appareil soigné de moyenne grandeur est bien celui du milieu du XIIIe siècle. Les dimensions de ce donjon sont peu connues mais se rapprochent de celles du châtelet du Crédo (7,68 m), mais ici, le vide intérieur est plus important, car, protégé par sa position, il n'était pas nécessaire de prévoir un siège à pied d'œuvre.

Tout le côté de l'entrée et le pourtour du donjon sont défendus par un fossé sec dont on voit encore très bien le dessin. Le glacis de ce fossé est recouvert de matériaux et il n'est pas impossible qu'il y ait eu un peu au-dessous du donjon, sur une des terrasses dominant le Borne, des constructions, communs ou dépendances. Le côté opposé est défendu seulement par un talus se prolongeant jusqu'aux parois vertigineuses du rocher. De cette position imprenable, on surveillait au loin tout le pays sans grand danger d'être surpris, car le sentier d'accès pouvait être facilement coupé. Il ne faut pas oublier que les comtes de Genève avaient dû édifier ce château pour surveiller leur frontière, le Borne formant la limite entre les possesSions du Genevois et du Fau-cigny. Cornillon est une tour de garde, sorte de vigie, bien plus qu'un château organisé.

Tour de garde ou petit château, Cornillon semble bien en tout cas être l'une des plus anciennes constructions médiévales du Genevois et du Faucigny. Contemporain du château de La Roche et du Châtelet du Crédo de Cornier, son origine semble remonter au Xie siècle. Fief des comtes de Genève, à la limite du Faucigny, Cornil-lon aurait été, selon Lucien Guy, la propriété d'une famille de Cornillon, originaire de Tarentaise, ayant pour armoiries "Trois corneilles volantes".

En 1180, un Guillaume de Cornillon est témoin d'un accord, à Genève, entre l'Abbaye d'Aulph et Amédée, sei-gneur du Lieu, en Chablais.

En 1210, Béatrice, fille du comte Guillaume 1er de Savoie, reçoit en dot Cornillon qui revient ensuite à son frère le comte Guillaume II.

Le 5 octobre 1256, Alix, comtesse de Genève, veuve du comte Guillaume II, cède à son fils, le comte Ro-dolphe, le château de Cornillon avec tout le territoire du Bornand, sous la condition que le comte paiera jus-qu'à concurrence de cent marcs d'argent, les dettes qu'elle a contractées.

Par son testament du 24 septembre 1306, Amédée II, comte de Genève, fils de Rodolphe, institue ses fils, Amédée et Hugues, héritiers de divers châteaux, entre autres, Cornillon et Rumilly-sous-Cornillon, pour le Vicomté des Bornes. A partir de ce moment, les documents se multiplient pour Rumilly-sous-Cornillon alors que le silence devient complet pour Cornillon même. Déjà la famille de Cornillon ne l'occupe plus et s'est transplantée, une branche dans la région de Sallanches et l'autre branche, à Reignier, au château de Meyrens. Le vieux château, perché sur sa montagne, n'est plus mentionné que pour désigner un fief, réuni à la seigneu-rie de Saint-Laurent et celle de Rumilly-sous-Cornillon.

Posté le 05-02-2024 21:47 par Jimre

Montrottier

Le blason de Lovagny

Définition héraldique

Ecartelé

Au premier de Gueules (rouge) à la croix d'argent

En deux d'azur à clocher d'argent

En trois de gueules avec loup d'argent

En quatre d'azur à trois ponts d'argent posés 2 et I

En chef d'une fasce de sable (noir) semée de 5 tours d'or-

Lécu est surmonté d'un listel « Lovagny »

Signification

- Les cinq tours, en souvenir des châteaux implantés sur le territoire de cette ancienne paroisse : Montrottier, Saillon, Petit Grésy, Pontverre, Chavaroche.

- La Croix de Savoie, en souvenir de l'appartenance à l'ancien duché.

- Un clocher, en rappel de l'ancien prieuré bénédictin dont la fondation est antérieure à 1040 et qui est men-tionné dans la confirmation des biens de l'Abbaye de Savigny dans le Rhône par l'empereur Frédéric Barbe-rousse en 1162. Parmi les prieurs, on trouve : Aymon de Menthon en 1292, Janus de Pontverre en 1492, Gal-lois de Regard en 1558, qui fut ensuite évêque de Bagnoréa en Italie, près de Naples, puis secrétaire particu-lier du pape Pie V à Rome. En revenant d’Italie, séduit par l’art

De la Renaissance, ce dernier fit construire le château de Clermont en Genevois de 1575 à 1577

- Trois ponts, pour évoquer les points stratégiques de franchissement du Fier : le pont des Liasses, celui de Pontverre ou celui du Saut du Fier aussi appelé pont des Contrebandiers.

- Le loup (lupus en latin) qui se retrouve dans l'étymologie de Lovagny sous les écritures Laupanacium (village où vivent les loups), Lupania après le 3ème siècle puis Lauvaniacum Lovagniez au XVe siècle.

Sources fournies par Nano.M:

- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath

- Panneau trouvé sur le site

Posté le 07-01-2024 20:07 par Jimre

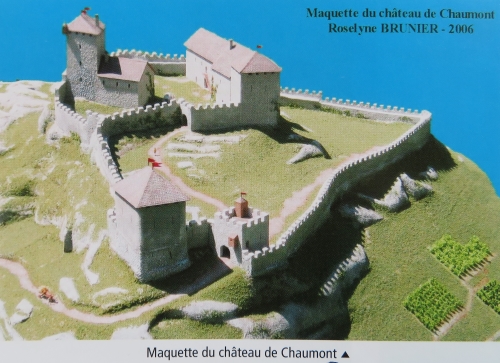

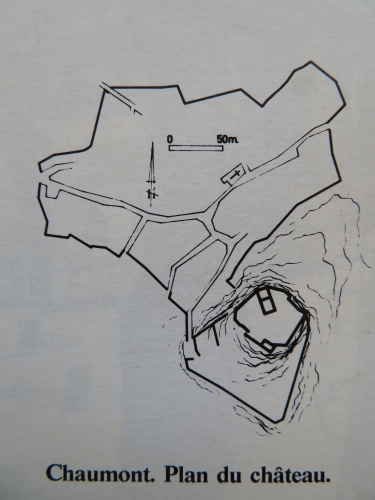

Chaumont

Le château de Chaumont fut construit au XIe siècle sur une butte terminant le Vuache au sud-est. Il avait une vue dominante sur les deux vallées. C'était pratique pour cet endroit de passage obligé, d'autant plus qu'il existait un péage sur la route de Chambéry à Genève. A cette époque, C'était le fief des comtes de Genève.

En 1401, il devient la propriété des comtes de Savoie.

En 1536, lors de l'invasion de la Savoie par les Français, François 1er dormira au château.

Deux fois de suite en 1589 et 1590, le château sera attaqué par les troupes bernoises et genevoises.

Pour faire bon compte, il sera rasé lors de l'invasion de la Savoie par Louis le XIII en 1630.

Chaumont sera érigé en marquisat pour la famille Thiollaz.

Il ne reste du château que quelques pans de murs en ruine.

Dès 1124, il est inféodé aux Chaumont, puis à Pierre de Bossy.

Après être revenu à la maison de Savoie et élevé en marquisat, il passera de Marc Louis Deschamps, originaire de Villefranche, à Joseph Nicolas de la Grange, également marquis du Vuache.

Les sires de Chaumont donneront deux branches principales : les Vidomnes de Chaumont et les Sallenove.

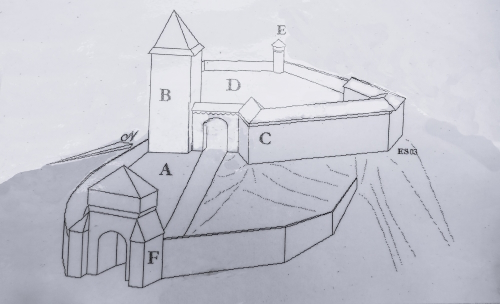

De la citadelle comtale à la ruine romantique

Le château de Chaumont présente les caractéristiques architecturales des sites castraux alpins des XIIe-Xllle s. : enceintes adaptées au relief, tour maîtresse quadrangulaire (donjon), puissante et isolée par une muraille (chemise), maçonnerie en petit appareil. La forteresse se compose d'une première enceinte (plain-château) servant de refuge à la population et accueillant peut-être les maisons de quelques familles nobles. Cette zone est surplombée par le château qui comprend la tour maîtresse, une seconde tour dite petite, un corps de logis avec salle de réception, cuisine, cellier et une seconde habitation abritant une grande salle de réception, des cuisines, un four, une citerne.

Les ruines pendant et après la restauration de 2006.

La vente du comté de Genève au comte de Savoie en 1401 porte un coup sévère à la forteresse qui perd son rôle stratégique. Elle ne bénéficie plus d'aucun perfectionnement militaire et les châtelains savoyards négligent peu à peu le simple entretien des bâtiments. Seule la tour maîtresse est encore l'objet d'attentions puisque servant de prison. Au milieu du XVIe s., les châtelains commencent le démantèlement du château et y puisent les matériaux nécessaires aux réparations de la halle de Chaumont et du moulin de Borbannaz, près du Fornant.

En 1589, bien qu'affaibli, le château protège encore le bourg. II est placé sous le commandement du capitaine Jean-Louis de Thiollaz assisté de son frère Gaspard chargé des munitions et des gens de guerre. En effet, lorsque les troupes réformées de Genève attaquent Chaumont, elles évitent le château et dirigent leur assaut contre la maison forte de Thiollaz qui est pillée et brulée.

Le château de Chaumont connaît sa dernière heure de gloire à l'été 1616, à l'occasion de la guerre que le duc de Savoie et le roi de France se livrent pour la maîtrise du cours du Rhône. Le duc de Savoie entretient une garnison de treize hommes au château avant d'ordonner la démo-lition des murailles afin d'éviter d'offrir à l'ennemi toute possibilité de retranchement. La forteresse ainsi ruinée servira dès lors de carrière et de lieux de promenade romantique alliant vestiges et panorama grandiose.

Du domaine abbatial à la chatellenie comtale

On connaît peu l'histoire de Chaumont au Haut Moyen Age. Il s'agit probablement d'une propriété des rois de Bourgogne (888-1032) puisque le domaine de Chaumont (villa Calvomonte) est attesté dès 1039 ; il doit être déjà commandé par un premier château comme le prouve un acte de 1178 relevant de l'abbaye Saint-Maurice d'Agaune (Suisse, Valais).

Au XIIe s., l'abbé de Saint-Maurice délègue ses droits de justice sur Chaumont à la famille Vidomne dont le patronyme vient de la fonction, le « vidomne » (vicedominus) étant au Moyen Age un agent seigneurial.

En revanche, l'abbé confie la protection du domaine et la garde de la forteresse au comte de Genève.

La dynastie comtale a finalement étendu sa domination sur Chaumont en obtenant la fidélité (hommage féodal) de la famille Vidomne et des autres lignages nobles du pays, en créant, au milieu du XIIIe s., une châtellenie. Ce territoire, couvrant les paroisses de Chaumont,

Clarafond, Dingy, Epagny, Frangy et Marlioz, est administré par un châtelain, fonctionnaire révocable, qui cumule les pouvoirs de commandement, de contrainte et de punition.

Pour le comte de Genève, le châtelain lève les impôts, prélève des taxes sur le commerce et les péages. Il assure la police courante, juge les causes mineures alors que les délits punissables de mort sont transmis au juge du comté. Il veille à la validité des transactions et des poids et me-sures, contraint les hommes à l'accomplissement d'un service militaire pour garder le château et surveiller les champs et les chemins.

Cette dernière obligation s'est évidemment avérée cruciale lors du conflit delphino-savoyard (1268-1355), guerre de cent ans opposant le comte de Savoie aux dauphins de Viennois et leurs alliés.

Les apports des sources manuscrites

Le châtelain « fonctionnaire » nommé par le comte de Genève puis par son successeur, le comte/duc de Savoie, est soumis à la justification annuelle de ses recettes et de ses dépenses. Ce bilan est contrôlé par la Chambre des comptes, souvent en la présence du prince. Bien que cette comptabilité ne soit malheureusement conservée pour Chaumont qu'à partir de 1352, elle se poursuit de manière continuelle jusqu'en 1528. S'y ajoutent divers comptes particuliers et inventaires, le tout sous la forme de rouleaux de parchemin et de cahiers en papier aujourd'hui déposés aux Archives départementales de la Haute-Savoie et de la Savoie.

Cette documentation considérable d'environ 9500 pages renseigne la vie sociale et économique de la châtellenie de Chaumont pendant près de 200 ans. Elle détaille les travaux d'entretien opérés sur le château : remplacement des toitures, réfection des planchers, rénovation de murs, construction d'échauguettes, etc.

Autant d'informations qui, associées aux observations archéologiques, permettent de comprendre la disposition de la forteresse et de restituer tous ses bâtiments.

La consolidation des vestiges existants

Les principales interventions ont consisté à jointoyer les parements, à injecter par gravitation un coulis de mortier de chaux hydraulique pour redonner une cohérence interne aux murailles, à consolider les fourrures des murs par une maçonnerie de blocage et à protéger le faîte des murs des infiltrations par une feuille de plomb. Les consolidations sont signalées par un retrait de 10 cm du parement original et par un enduit à la chaux imitant le cœur de mur. Les travaux de consolidation (2003-2006) s'élèvent à 170 000 euros.

72% ont été assurés par des financements publics : Conseil Général de la Haute-Savoie, Conseil Régional Rhône-Alpes, Etat (DRAC et FNADT) et 28% par autofinancement (Gaz de France, Crédit Agricole, mairie de Chaumont, propriétaire du site et la population par souscription).

Maîtrise d'ouvrage : Mairie de Chaumont avec Ké Viva Chaumont.

Maîtrise d'oeuvre : François Chatillon, architecte du patrimoine - Ferney-Voltaire 01210.

Réalisation : Entreprise Comte — 42600 Champdieu.

Etudes et suivi archéologique : Service archéologique, Direction des Affaires Culturelles, Conseil Général de la Haute-Savoie.

Ces informations proviennent largement des études des historiens Matthieu de la Corbière et Laurent Perrillat .

Sources fournies par Nano.M:

- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal,

- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,

- panneaux trouvés sur le site.

Posté le 07-01-2024 19:48 par Jimre

Pierrecharve

Les ruines du château de Pierrecharve

L'association des Compagnons du château de Pierrecharve se bat pour restaurer et entretenir cette maison forte du XIIIe siècle.

Voilà un édifice dont la sauvegarde est un combat quotidien. Celui des Compagnons du château de Pierre-charve, une association de passionnés qui a pour objectif la restauration et l'entretien de cette ancienne maison forte du XIIIe siècle, dont les vestiges se dressent sur la commune de Mûres. Il est l'un des sept châteaux qui assuraient la défense d'Alby-sur-Chéran.

Il est situé sur un rocher de molasse de 40 m de haut. Des bâtiments, il ne reste qu'une tour rectangulaire, en partie en ruine, haute encore de 17 mètres dominant la rivière du Chéran.

Source fournie par Nano.M:

- Article paru dans le Dauphiné Libéré du 20 mai 2019.

Posté le 04-01-2024 15:58 par Jimre

Thural

Maison forte de Thural ou des Thurals

Située au lieu-dit du même nom, la maison forte était une possession de la famille de Thoire et vendue à la famille de Loche en septembre 1476. Propriété de Jeanne de Loche, il arrive par voie d'héritage à sa petite fille Marie Louise Cartier Gongrain, épouse de François Joseph Gradel. Elle devient par ce mariage le berceau de la famille Gradel des Thurals.

Située sur la commune de Magland, cette tour a été modifiée profondément et à plusieurs reprises, car des dates aussi éloignées que 1620, 1624 et 1787 figurent au-dessus de deux portes et sur le linteau d'une autre.

Source fournie par Nano.M:

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-11-2023 09:17 par Jimre

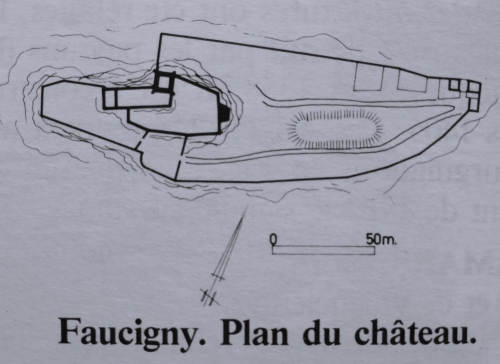

Arbusigny

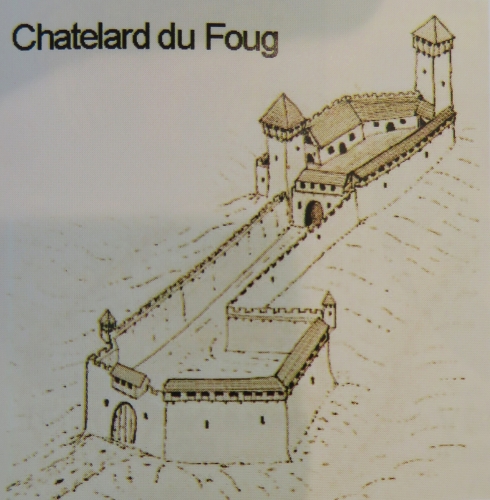

Châtelard d'Arbusigny ou du Foug

Longtemps confondu avec les ruines du Châtelet du Crédo ou Crédoz, le châtelard du Foug dépendait des seigneurs du Faucigny. En ruine depuis fort longtemps, le château du Foug appelé aussi le châtelard du Foug, existait déjà au XIIe siècle.

En 1355, il était possession de Girard de

Montfort. En 1364, il était détenu par Nicolet de Montfort.

En

1463, il est inféodé à Jean de Compey (voir notamment l'article sur Thorens-Glières, qui parle de cette famille importante de la région). Dès la fin du XVIe siècle, il était en

ruine.

Aux environs de 1613, Jacques de Gex était seigneur de Vallon, Morillon, Arbusigny, Couvette et du châtelard du Foug. Il était baron de Saint-Cristophe.

Pour finir, les pierres du château ont servi à construire les fermes en contrebas de ce dernier.

Source fournie par Nano.M:

- Châteaux, vieilles pierres et

blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-11-2023 09:16 par Jimre

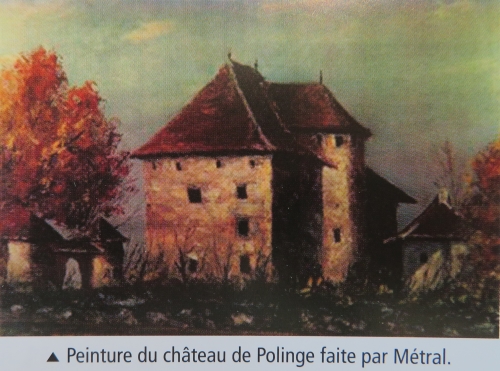

Pollinge

Château de Pollinge ou Polinge ou Pollinges

Le château de Pollinge, autrefois sur la commune d'Esserts-Salève, est situé au-dessus de Reignier en allant vers Mornex. Dès le XIVe siècle, la seigneurie relève des Chissé, originaires de Sallanches, où une tour porte encore leur nom.

En 1591, le château fut mis à mal lors de l'attaque des troupes franco-genevoises.

Il fut partiellement reconstruit par Monseigneur Granier, évêque d'Annecy et oncle de Philibert de

Chissé, en 1748.

En 1830, Jean-Georges de Chissé de Polinge, dernier du nom, cède la propriété aux Constantin de Magny.

Ils le revendront eux-mêmes, en 1865, au prince Charles-Marie de Lucinge Cystria. Il fut vendu à la famille Chevallier, puis à la famille Achard.

Pas entretenu, il s'effondrera brutalement en 1977.

Il n'en reste que les deux petites tours de l'enceinte extérieure.

Sources fournies par Nano.M:

- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita,

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos :

- Nano.M (2023)

Vidéo fournie par Nano.M:

- une vidéo du château de Pollinge réalisée par Amandine C. qui parle du château.

Posté le 06-11-2023 09:05 par Jimre

Tour de Sauterens

La tour se situe entre la gare et l'église, en retrait de l'avenue de la République. Elle est connue localement sous le nom de « tour chez Bouvard ».

Le toponyme "Sauterens", à l'emplacement d'une ancienne tour, proviendrait d'un patronyme, Saltarinus. Il s'agit très probablement du dérivé médiéval de saltuarius, saltarius, qui désigne un magistrat communal, chargé des forêts, un garde-champêtre. Il semble que cette charge se soit transmise. Dans les comptes de la Châtellenie du XIe siècle, une famille Tréper (Trappier) venue du Valais s'efforça de mettre en valeur les plaines et montagnes par un défrichement (l'essartement), elle séjournait à Sauterens.

Le XIVe siècle vît naître la volonté des évêques de Genève de s'installer durablement dans la vallée de l'Arve. Le 24 septembre 1306, l'existence de la tour de Sauterens est confirmée par Amédée, comte de Genève qui testa en faveur de son fils Guillaume et le fit Seigneur de Sauterens.

Le 7 novembre 1415, François de Menthon, seigneur de Sauterens, octroie cinq florins de rente aux curés de l'église de « Rumilly » près de la maison de Sauterens. Un Pierre de Menthon, seigneur de Montrottier, Petit-Grésy, Sauterens est mentionné en 1451. Un François de Menthon, seigneur de Sauterens, Cormant et Beaumont, épouse en 1522 Louise, fille de Grégoire de Roverea, un contrat de mariage atteste cette seigneurie.

Dans les minutes du notaire d'Annecy, le tabellion Collomba, datées de 1601, on trouve une ordonnance concernant les moulins de « Borbonges », et en 1674 une vente à la Visitation d'Annecy, par Jacquet Gaspard de Montford, seigneur de Cohendier et de Sauterens.

Elle figure notamment sur la Mappe Sarde de 1730 sous le nom "tour de Sauterens". En 1748, le curé Delisle écrit que "cette construction est la plus ancienne de la commune".

Sources:

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 10-10-2023 15:41 par Jimre

Novéry

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 10-10-2023 15:29 par Jimre

Arcine

Le château de Rumilly-sous-Cornillon ou château d' Arcine

Situation

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

Haute-Savoie - Arr. : Bonneville

Canton : La Roche-sur-Foron

A la sortie de Saint-Pierre-en-Faucigny, prendre la direction de Petit-Bornand par la D12. Le château est situé à l'entrée de la route qui conduit à la vallée du Borne et surplombe la rivière de ce nom.

Propriété de M. Coblens, ne se visite pas.

Histoire

Situé sur les hauteurs de Saint-Pierre-en-Faucigny, occupant une position stratégique, aux confins du Genevois et du Faucigny, il domine la vallée de l'Arve.

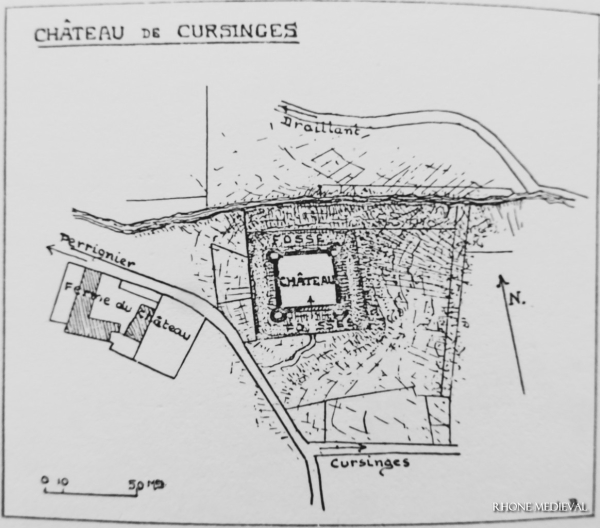

C'est sur le testament du comte Amédée Il de Savoie, en 1306, que le château de Rumilly-sous-Cornillon ou d'Arcine est cité pour la première fois. Il apparaît dans de nombreux documents comme étant le centre de la châtellenie.

À partir du début du XVe siècle, le duc de Savoie, dans le but de se faire de la trésorerie, l'inféode à plusieurs reprises, tout en se gardant un droit de rachat. A cette époque, c'est une forme d'emprunt sur gages.

De 1452 à 1518, le château est aux mains des sires d’Amancy.

En 1520, il est acheté par Philippe de Savoie-Nemours (Genevois-Nemours) pour être cédé en 1528 à Pierre de La Forest, issu d'une famille de Saint-Jean-le-Chevelu (Savoie) dont les descendants survivront jusqu'en 1733, prenant le titre de comtes de Rumilly en 1681.

Il restera dans la famille jusqu'en 1753. A cette date, il deviendra la possession des Muffat de Saint-Amour, famille très riche, originaire de Megève.

En 1807, il passera aux Planchamp de Cluses et, au XIXe siècle, aux Collomb d'Arcine d'où son nom. Au décès d'Eugénie de Collomb d'Arcine, dernière du nom, il reviendra à son neveu Louis Riverieulx de Chambost.Il le revendra à M. d'Ennemont. Par sa fille, il abritera la famille de Gravilow.

Le propriétaire actuel est un Allemand, M. Hazelton.

Description

Actuellement, le château comprend une grosse tour carrée à trois étages, coiffée d'un toit d'ardoises, reliée à un corps de logis massif, dont l'angle rentrant forme une cour intérieure. Il a été entièrement reconstruit et il est difficile de retrouver l'aménagement primitif.

Sources fournies par Nano.M:

-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,

-Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos:

-Nano.M (2023)

Posté le 10-10-2023 15:13 par Jimre

La Pérouse

La maison forte de la Pérouse

Le

chemin du Vieux Château n’est pas facile à trouver, parce que le quartier de

Marlioz s'est densifié. Il se trouve au pied du coteau de Passy, au lieu-dit Nom, un peu au-dessus du hameau

des Outards.

Cette maison forte est probablement la plus ancienne. Elle est citée à la fin du XIIIe siècle comme possession de Rodolphe Mistralis (alias Métral) et de son neveu Amédée, premiers métrals* de Chamonix. Elle Passa ensuite à une famille de Cornillon, originaire du bas-Chablais, qui la conserva jusqu'à la Révolution.

Très

plus proche de l'état d'origine

malgré quelques transformations, c’est une bâtisse massive, rectangulaire, et flanquée d'une tour

carrée munie de petites ouvertures en façade occidentale.

Son

rehaussement par un grenier de bois et sa couverture par une toiture à deux pans

lui ont conféré une allure de ferme, donnant sur une cour fermée.

* Métral : Agent seigneurial chargé des tâches fiscales, policières et judiciaires.

Sources fournies par Nano.M:

- les châteaux et maisons fortes du Pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions des chats-huants de Charousse,

- Patrimoines des vallées du Mont-Blanc, Patrick Ollivier Elliot, Edisud.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 10-10-2023 14:57 par Jimre

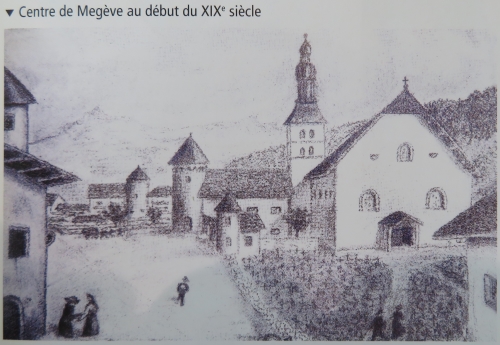

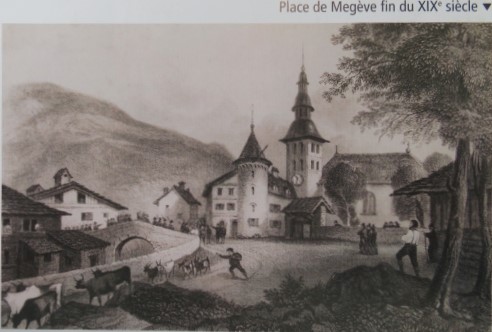

Megève

Le château de Megève

L'origine de Megève est fort ancienne puisque des documents consultés par Charles Socquet dans son livre "Megève entre dans l'histoire" datent la formation de la paroisse de Megève en 523.

Dans l'ordre, il est à remarquer une tourelle à l'angle du jardin du prieuré. Au second plan, son bâtiment avec la tour, puis la tour du Four annexée à une boulangerie, le vieux pont dit des « Cinq rues » et enfin le bâtiment et sa tour féodale érigée dès 1550.

Les maisons fortifiées de la ville étaient au nombre de douze au début du XVIIIe siècle. Il en existe encore quelques-unes, dont la tour du prieuré, la tour seigneuriale, la tour de Blay.

Entre les deux tours de la place actuelle, aussi bien le jour que la nuit, les belles touristes doivent impérativement "se montrer" sur cette belle place pavée à l'italienne, à la douceur de vivre et où bat le cœur commercial de la ville.

Les animations attirent toujours autant de touristes. L'une des tours agrémente la façade d'une marque de vêtements mégevanne et l'autre abrite entre autres une pharmacie. Il s'agit de la tour Magdelain.

Dans le centre-ville, en contrebas de l'église, on trouve le tour de demi-quartier ou des Comtes Capré.

A l'état d'origine malgré l'adjonction d'une toiture et de volets modernes, seul le bâtiment auquel la tour est accolée ayant été modernisé. la tour est ronde, en petit appareil irrégulier, percée de fenêtres de faibles dimensions et munie d'une porte latérale. D'autres fenêtres, plus grandes, ont visiblement été murées.

Possession des Capré, Comtes de Megève, elle fut acquise en commun en 1756 par les deux communes, de Megève et de Demi-Quartier, aujourd'hui mairie de cette dernière.

Sources fournies par Nano.M:

-châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions neva,

-Les châteaux et maisons fortes du pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions des chats-huants de Charousse.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 10-10-2023 14:48 par Jimre

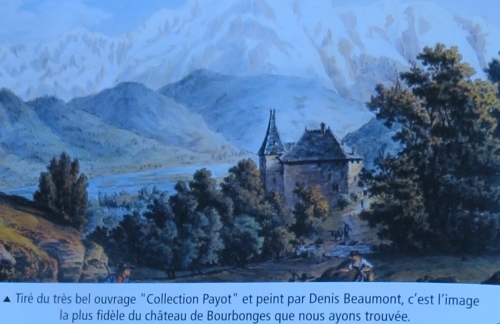

Bourbonges

Le château de Bourbonges

Durant l'occupation romaine, vraisemblablement sous le règne de l'empereur Vespasien, les relations entre les Ceutrons et les Allobroges étaient si mauvaises que l'Empire dut marquer leur frontière par des bornes. La plus célèbre est celle retrouvée au-dessus de Saint-Gervais, au Col de la Forclaz, datée de l'an 74, toutefois des dizaines d'autres, et probablement des centaines, jalonnèrent les limites ; elles étaient plus grossières que les bornes milliaires (qui étaient soigneusement taillées sur quatre faces), et certaines portaient distinctement la mention « AD FINES » (= aux limites).

Signalé par la pancarte, le château est dans l'intérieur du virage, réaménagé en ferme traditionnelle.

Le château

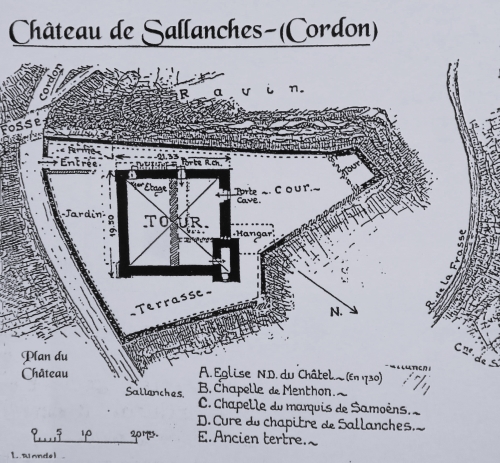

Situé à environ trois kilomètres de Sallanches en direction de Cordon, le château de Bourbonges dominait la Ville et la haute vallée de I Arve d'une bonne centaine de mètres.

Ici aurait d'abord existé un fortin burgonde, sur le resserrement qui domine les gorges de la Sallanche et de la Frasse, remplacé vers le XIe siècle par un château plus important.

Dès la fin du XIIe Siècle, Sallanches et le château étaient déjà un lieu de passage Important.

Il était le centre de la châtellenie de Sallanches et de nombreuses familles de la plus haute noblesse savoisienne ont eu possession de cette bâtisse. Il a porté différents noms le Chastel, la Motte, lieu de Gay (déformation de Gex) et enfin Bourbonges du nom d'une propriété que les Menthon possédaient à Montrottier près de Lovagny.

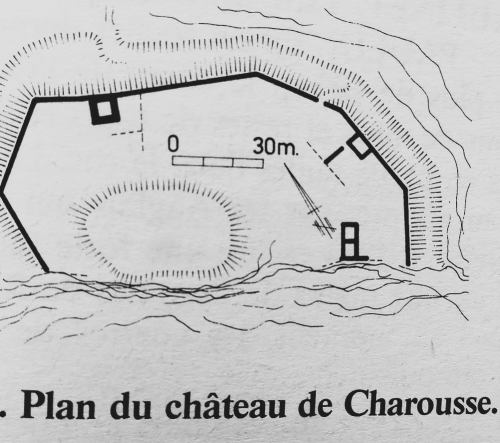

Détruit par un incendie, il fut reconstruit en 1263 par Pierre de Faucigny, et devint une place-forte de même importance que la forteresse de Charousse, de l'autre côté de l'Arve.

À l'intérieur de l'enceinte castrale propre se trouvaient :

- Au centre : un puissant donjon carré, d'une vingtaine de mètres de côté, avec des murs de près de 1,8 mètre d'épaisseur sur environ 16 mètres d’élévation ; un dessin ancien le représente avec des échauguettes aux angles mais il faut se méfier des images anciennes, souvent chimériques. Un solide mur de refend le divisait intérieurement en deux et améliorait sa solidité. Fin du XIVe ou début XVe siècle, l'angle nord fut renforcé par une tour rectangulaire (8 x 5 mètres au sol) à plusieurs niveaux sous voûtes :

- A l’est : un jardin

- Au Nord : une terrasse dominant la plateforme inférieure

- A l’ouest une cour triangulaire, à la pointe de laquelle s'élevait une tourelle-belvédère à plan carré, juste au droit du ravin

Il regroupait dans son plain-château, outre les Faucigny, les habitations de plusieurs familles telles que les du Châtel, les Chissé, les de La Frasse.

Après le mariage de Marguerite du Châtel avec Henri de Menthon, cette famille renforcera encore son implantation dans ce château avec le mariage de François de Menthon, fils d'Henri, avec Jeannette de Chissé.

Humbert de la Porte l'achète en 1360, cinq ans après l'incorporation du Faucigny à la Savoie.

En 1426, Pierre de Menthon, dont la famille habite dans la place depuis plus d'un siècle en fait l'acquisition et prend le nom de « Bourbonges » et donne naissance à la branche des Menthon de Bourbonges.

En 1606, François de Salles en visite à Cordon constate des conditions de vie des plus précaires pour les habitants du bourg situé à 2 km du château, en un lieu beaucoup moins accidenté que celui du château.

En 1746, Joachim de la Grange achète la bâtisse au comte Bernard de Menthon, puis elle est acquise par les La Tour, qui la revendent en 1768.

Une petite chapelle, Notre-Dame-du-Château, construite par la famille de Menthon, abritait les sépulcres de plusieurs générations.

Accidenté une première fois par un tremblement de terre, sans intérêt militaire, le château fut progressivement démantelé et transformé en ferme, et courant XIXe siècle, les restes de la tour annexe furent plus ou moins abattus par un chercheur de trésor.

Le château de Cordon le fut une seconde fois et c'est avec les pierres récupérées que le chalet ci-dessus a été construit.

Début XXe siècle, on voyait encore des vestiges de l'enceinte et du portail méridional. Aujourd'hui, fors la pancarte et l'épaisseur des murs (qui se discerne peu de l'extérieur !), le bâtiment n'a plus grand-chose de castral.

On peut encore voir une belle cave à voûte, une porte en tiers-point du XIVe siècle et quelques ouvertures apparemment anciennes. Si ses reliquats sont infimes, il n'en reste pas moins que ce château a eu une belle et glorieuse histoire. Le propriétaire actuel est M. Bottollier-Veuvaz. La fermeture de la porte d'entrée est originale. Cela consiste en une poutre de section carrée fixée coulissant sur la porte et qui vient s'encastrer dans le mur assurant ainsi une fermeture inviolable.

Restent la position du château dominant les deux gorges (il suffit d'ailleurs de voir comment doit se faufiler la route moderne, pour en comprendre l'intérêt) et, sans doute, d'ultimes moignons de l'enceinte reconvertis en terrasse dans la boucle.

De l'autre côté de la route, le petit édicule sur deux niveaux porte la date 1894 ; il a apparemment récupéré des éléments de constructions démontées - une baie tréflée et deux bouches de tir en face nord - et ressemble à une chapelle, ce qu'il ne fut jamais.

Feue la chapelle Notre-Dame-du-Château

En face du « château », citée dès le XIIe siècle, Notre-Dame-du-Château était de style roman, avec un chœur voûté très massif. Au bas Moyen Âge, on lui accola un porche gothique encadré de pilastres, un auvent décoré d'une frise, et un clocher à flèche très élancée.

Tout ayant été démonté pour construire Notre-Dame-de-l'Assomption, on ne voit plus rien sur le terrain, si ce n'est, à l'aval, quelques murs de soutènement que la route moderne n’a pas détruit.

Sources fournies par Nano.M:

- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,

- Les châteaux et maisons fortes du pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions les chats-huants de Charousse.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 10-10-2023 09:20 par Jimre

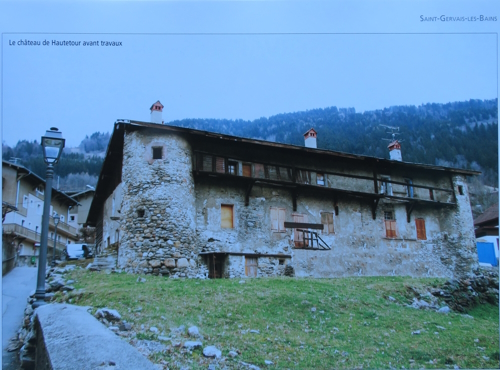

Maison forte de Chedde dite de Montfort

La maison-forte de Chedde ou tour de Chedde, dite de Montfort

Elle est située au pied du coteau de Joux et a subi dans le temps quelques transformations depuis sa construction (recrépissage, toiture).

Une petite maison-forte du XVe ou XVIe siècle, bien classique avec sa tourelle carrée plaquée en milieu de façade, à la face ouest duquel est accolé un second de plus petite dimension.

Edifiée au XVe ou au XVIe siècle, ce fut la dernière demeure de la famille de Montfort. Son dernier descendant, le Noble de Bieux, devenu Comte de Flumet en 1681, la vendra en effet en 1738 au Couvent des Ursulines de Sallanches, qui ne l'occupera d'ailleurs jamais.

Une toiture XVIIIe à quatre pans cassés lui confère un air bourgeois. Vendue ensuite à la Révolution, sous le titre de biens nationaux, à un bourgeois de Sallanches. En 1880, elle appartenait à une famille de cultivateurs du hameau de Joux.

Sources fournies par Nano.M:

- Patrimoine des vallées du Mont-Blanc, Patrick Ollivier Elliot, Edisud,

- Les châteaux et maisons fortes du pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions des chats-huants de Charousse.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 08-10-2023 14:44 par Jimre

Commanderie Hospitalière de Moussy

Au bord de la route, dans le petit village de Moussy, commune de Cornier, vous pourrez contempler à loisir une commanderie religieuse de l'ordre des Hospitaliers, comparaison à faire avec l'ordre des Templiers, l'importance et la célébrité mises à part.

La face nord nous laisse découvrir une porte de style roman, alors que sur le côté sud apparaît une ouverture plutôt de style gothique.

Les piliers sont en calcaire dur, et les murs en molasse. Sous les avant-toits, une grande quantité de symboles maçonniques sont taillés en relief tout autour du bâtiment.

On sait peu de choses sur cet ordre religieux. Il y a deux propriétaires différents actuellement, un au sud, l'autre au nord. Leurs prédécesseurs ont découvert, en faisant des travaux, que les membres de cet ordre se faisaient enterrer à l'intérieur de ce bâtiment où il y avait une petite chapelle.

Dès 1262, nous trouvons mention dans le testament d'Agnès de Faucigny de la chapelle de Vège, ci-contre.

Elle était placée, comme c'était la coutume, sous la protection de saint-Lazare et sainte-Madeleine.

C'est d'ailleurs "La Madeleine" le nom du petit hameau à deux pas de la chapelle de Vège.

De la léproserie qui était attenante, il ne reste rien.

Par contre, la chapelle, rachetée et transformée en lieu d'habitation, a été très bien restaurée.

Ancienne léproserie qui faisait partie de la chapelle de Vège

La face nord nous laisse découvrir une porte de style roman, alors que sur le côté sud apparaît une ouverture plutôt de style gothique.

Les piliers sont en calcaire dur, et les murs en molasse. Sous les avant-toits, une grande quantité de symboles maçonniques sont taillés en relief tout autour du bâtiment.

On sait peu de choses sur cet ordre religieux. Il y a deux propriétaires différents actuellement, un au sud, l'autre au nord. Leurs prédécesseurs ont découvert, en faisant des travaux, que les membres de cet ordre se faisaient enterrer à l'intérieur de ce bâtiment où il y avait une petite chapelle.

Source fournie par Nano.M:

- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 08-10-2023 14:36 par Jimre

Amancy

Château d’Amancy

Nous ne possédons que peu de notes concernant le château du Carroz, ou du Quarre. Il est visible depuis la départementale qui passe au bas de La Roche-sur-Foron. Il aurait été la propriété de noble Favre d'Usillon.

Sa construction remonterait au XVIIe siècle.

Largement transformé, il a été récemment vendu en plusieurs appartements.

Il a appartenu à la famille de Thoire, puis aux de Benevix.

Au centre du village se trouve le château d'Amancy.

Le propriétaire en est M. Hintermann, un Suisse-Allemand.

Les historiens présument que le bâtiment a été le berceau de la famille de Vège.

Le hameau de Vège, non loin de là, a donné son nom à cette famille qui, par l'exercice du notariat et du sacerdoce, a su s'élever à la noblesse des années 1546 à 1563 où ils reçurent leurs patentes.

La pierre tombale de noble Nicod de Vège, décédé en 1 514, se trouve à l'entrée de l'actuelle église d'Amancy.

Le plus célèbre membre de la famille, Guillaume de Vège, au XVIe siècle, était un ecclésiastique qui reçut, du pape Clément VII les plus hautes distinctions, dues à ses mérites personnels.

On citait autrefois le château de Boex sur la commune actuelle d'Amancy.

Le blason des seigneurs d’Amancy a été repris par la commune.

Source fournie par Nano.M:

- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 08-10-2023 14:34 par Jimre

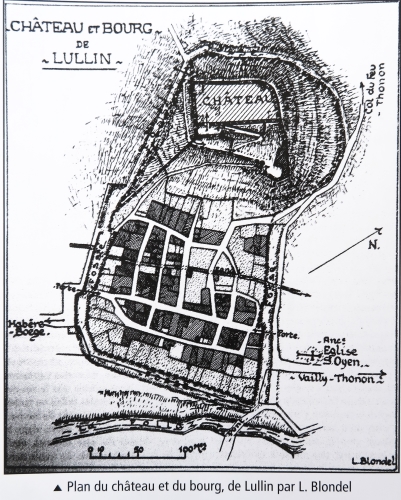

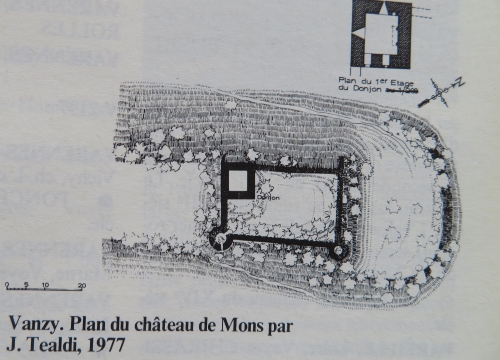

Lullin

Le nom primitif du bourg était Saint-Oyen, soit « Sancti Eugendi de Lullino ».

Le château de Lullin, actuellement en ruine date du XIVe siècle.

Il est qualifié de "bâtie" à cette époque. En 1305, le dauphin Hugues de Faucigny, allié du comte de Genève contre les comtes de Savoie, fait édifier la forteresse.

II sera assiégé et bien endommagé. En 1308, Lullin est annexé par la Savoie, mais le château reste possession des sires de Faucigny.

Il est inféodé en 1345 aux seigneurs de Fernay. Par le mariage de Guillemette, fille de Jean de Fernay, avec Thomas de Genève, le château revint aux Genève-Lullin. L'extinction de cette famille voit le château venir dans le giron de la famille d'Allinges, marquis de Coudrée.

Sources fournies par Nano.M :

- Châteaux, vieilles pierres et blasons savoyards, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 17:27 par Jimre

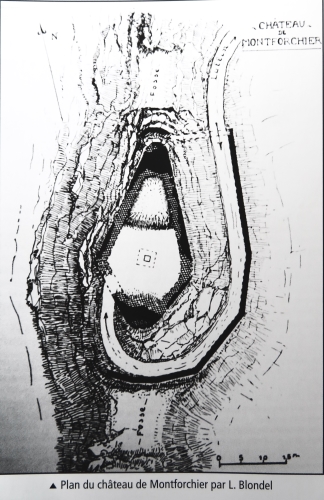

Montforchat

Château de Montforchat ou Montforchet ou Montforchier

Les

ruines s'élèvent à 1545 mètres, au sommet du mont Forchat dominant les vallées d'Habère

et de Lullin et toute la région du Chablais.

Histoire

L'histoire

de cette fortification, élevée à la limite des Etats du Faucigny et de la

maison de Savoie, est obscure ; sa construction est vraisemblablement

contemporaine de celle du château de Lullin en 1305, mais aucun texte ne le

précise.

En

1307, le château qualifié de " bâtie " subit un siège et fut brûlé

par les troupes du comte de Savoie : « quando Montforchia fuit combustum per gentes

domini comitis Sabaudiae ».

Montforchat

était situé sur des possessions de l'abbaye d'Aulps, un texte de 1320 spécifie

que la fortification a été édifiée en partie sur leur terre et leur propriété.

Après transaction, est décidé que le château restera aux mains du seigneur de

Faucigny.

Celui-ci ne désirant pas garder cette seigneurie l'inféode avec celle de Lullin à Humbert de Cholay en 1322. Puis, ces biens passent à Nycod de Fernay par Guillemette de Fernay, puis à Thomas de Genève-Lullin. Cette famille conserve la propriété jusqu'au XVIIe siècle ; elle revient ensuite aux Gerbaix de Sonnaz, d'Habère.

Après

avoir organisé de nombreux sermons et missions, François de Sales convertit le

Chablais au catholicisme en septembre 1598.

Pour célébrer son tricentenaire, 3 paroissiens de Lullin prénommés François et sous le contrôle du Curé Gaillard, décident à l'été 1898 d'édifier une statue est érigée à l'emplacement des ruines en l'honneur de leur Saint Patron François de Sales. Les fossés sont comblés et les pans de murs sont détruits pour aménager une terrasse formant belvédère.

Après

2 mois de travail intense soutenu par des bénévoles du village, une statue en

bronze de 700 kg posée sur un piédestal de 5 m de haut est installée. Le 21

septembre 1898, Mgr Philippe, entouré de quelques 2000 paroissiens, bénit

solennellement la statue de Saint-François de Sales.

Depuis, et chaque année le dernier dimanche de juillet, un pèlerinage est célébré à la chapelle avec une procession jusqu'à la statue.

Description

La

forteresse présente un plan original, en forme de losange, épousant les

contours du rocher.

Elle

mesure 41 mètres dans son axe longitudinal et 21 mètres de large. Elle était

défendue par de profonds fossés taillés dans le rocher et par une enceinte

maçonnée sur les faces est et sud, les plus accessibles.

Cet

ouvrage aujourd'hui détruit était remarquable par la puissance de ses éléments

défensifs et par sa situation en altitude.

Sources fournies par Nano.M :

-châteaux,

vieilles pierres et blasons de huate-Savoie, Jacques Grombert, éditons Neva,

-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,

-Châteaux

de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 17:19 par Jimre

Marcossay

Château

de Marcossay ou Marcossey

Marnaz

Haute-Savoie - Arr. : Bonneville, Canton : Scionzier

C'est

sur le territoire de Marnaz qu'est situé le fief de Marcossey, domaine de 90

poses (270 ha) « tant prés que bois », d'un bon rapport avec maison et autres

édifices, et qui appartenait jusqu'en 1369 au comte de Savoie. II l'échangea

alors avec des terres possédées par les Chartreux et dispersées dans différentes

communes d'Arenthon à Samoëns et à Sallanches.

Avant

cet échange, ces biens semblent avoir été inféodés à une famille Fournier de

Cluses, différente de celle qui reçut le fief de Marcossey à Viuz-en-Sallaz. On

peut lui rattacher Guillaume de Marcossey, évêque de Gap au milieu du XIVe siècle,

nommé évêque de Genève en 1366. Il transmit le fief à son neveu Girard qui,

voulant participer avec le comte Amédée VI à l'expédition de Naples et de

Tunis, testa vers 1355 en faveur de son frère Ivan de Marcossey, chanoine de

Genève.

Girard

fut enterré dans la chapelle qu'il avait fondée dans l'église de Scionzier.

Quelques

pans ruinés du château existeraient encore au bord de l'Arve en aval de Marnaz

et en face de l'église de Thyez, au lieu-dit " Les Mues".

A noter : Lorsque les seigneurs de Rocafort à Boëge ont quitté le château, ils sont venus s'installer au château de Marcossay.

Source fournie par Nano.M :

-

Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot,

éditions Horvath.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 16:56 par Jimre

Thy

Château du Thy

Le château du Thy ou de Thiez, situé à environ 500 mètres au sud-ouest du village de Ville-en-Sallaz, au bord du ruisseau du Thy, a été édifié au XIIe siècle par la famille de Faucigny. Il devint ensuite la propriété des évêques de Genève. La maison forte est citée implicitement au mois d'octobre 1257, lors d'un séjour de l'évêque Aymon de Grandson, dans un échange intervenu entre l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune et Pierre II de Savoie. Elle est mentionnée le 17 juillet 1276 dans l'abergement concédé par l'évêque Robert de Genève [in domo nostra de Tez].

Au mois d'août 1291, le dauphin de Viennois Humbert I de la Tour du Pin investit la terre de Sallaz, enlève le château et y place une garnison. Excommunié, il doit rétrocéder le mandement et sa maison forte.

Après la Réforme, La maison forte servit de prison épiscopale, puis fut laissée à l'abandon.

Sur la commune de Viuz, au lieu-dit " Bregny", existaient une seigneurie et un château bâti par les seigneurs de Boëge au XIIe siècle, les documents citent les Chedal et fut également possession de l'évêque de Genève.

Source fournie par Nano.M :

- Châteaux, vieilles pierres et blasons savoyards, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 16:44 par Jimre

Montanier

Château de Tournelette ou de Montanier ou de la Tornalta

Situation

Samoëns

Haute-Savoie - Arr. : Bonneville, Canton : Samoëns

L'emplacement du château se situe sur un rocher dans l'actuel parc alpin de la Jayssina. Cette butte rocheuse qui domine le village est un lieu chargé d'histoire. C'est là que se dressait ce château des Sires de Faucigny, appelé château de Montanier. Il commandait au Moyen-Âge le bourg de Samoëns et la haute vallée du Giffre.

D’origine probablement antérieure, cette fortification apparait au XIVe siècle comme résidence des sires de Faucigny. Il est en effet mentionné pour la première fois dans un document en 1309. Hugues le dauphin, seigneur de Faucigny, épouse Marie, fille d'Amédée comte de Savoie et lui accorde en dot une hypothèque sur le château de Samoëns castrum Montanerii.

Acquis par les comtes de Savoie avec l'ensemble du Faucigny en 1355, le château est devenu un siège de l'administration savoyarde.

Après 1355 et l'annexion du Faucigny par la Savoie, les comptes de châtellenie mentionnent de nombreuses réparations. En 1431, le duc Amédée VIII autorise les habitants du bourg à élire leurs syndics.

En juin 1476, les troupes du Haut-Valais, en guerre contre le Duché de Savoie, ont envahi la vallée du Giffre. Le 11 juin, ils incendièrent le bourg de Samoëns et détruisirent le château de Montanier.

Celui-ci ne semble jamais avoir été reconstruit.

Cette demeure seigneuriale qui constitue le centre d'un mandement est inféodée à différentes familles.

En 1699, le mandement est érigé en marquisat puis vendu à la commune de Samoëns en 1754. Au XVIIe siècle, les sires de Gex, seigneurs de Vallon, joueront un rôle important à Samoëns.

Entre 1903 et 1906, l'architecte Jules Allemand, engagé par Madame Cognacq-Jay pour convertir le site en jardin botanique, a choisi de couvrir les anciens vestiges d'un pittoresque auvent de fonte et béton.

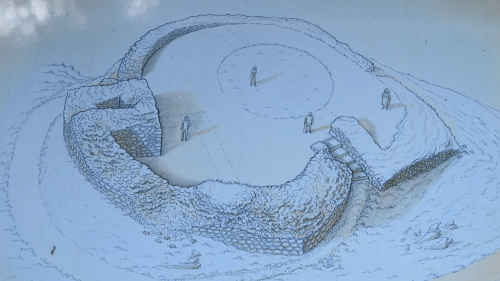

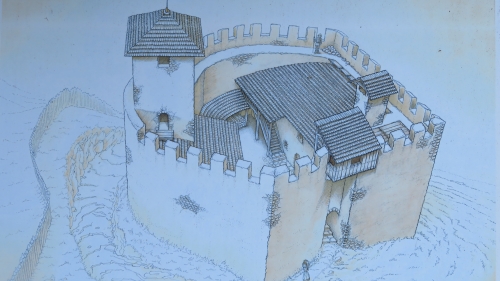

Description

Singulier dans son implantation, vu qu'il était pratiquement rond, ce château, construit en pierre, était défendu par un mur d'enceinte portant des créneaux. Il possédait un corps de logis de trois étages qui s'appuyaient à la muraille au sud, et une tour carrée de 4,50 m de côté au nord, qui faisait office de donjon.

Assis sur son promontoire rocheux, alors dépourvu de végétation, le château devait avoir l'apparence d'une grosse tour massive. La face septentrionale, la plus vulnérable, était défendue par un fossé.

Modeste mais d'allure défensive, l'édifice était un siège de surveillance et de commandement. Le site et la configuration, l'absence de point d'eau proche devaient en faire une construction au confort sommaire, plus propice à la vie de garnison qu'à la vie de cour.

Ses ruines sont restées apparentes, au sommet de la butte, et c'est de façon postérieure qu'elles auront reçu le nom de La Tornalta, en souvenir de l'ancienne tour qui se dressait là.

De nos jours, il ne reste pratiquement rien de cette bâtisse qui jouissait d'une vue très étendue sur les environs, à part des morceaux de l'enceinte, située dans le parc de la Jayssina.

Sources fournies par Nano.M:

- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita.

- Panneaux présent sur le site. Nous avons inséré dans l'article des illustrations de David Fert, proposées par la commune de Samoëns et son service du patrimoine, qui sont une tentative de reconstitution. Elles s'appuient sur des descriptions issues d'enquêtes du XIVe siècle et sur les observations rapportées par l'archéologue Louis Blondel (1956). Cette approche met à profit toutes les données existantes sur le tracé, les dimensions et formes de l'édifice.

Elles s'inscrivent dans les proportions des remparts, du corps de logis et de la tour, traduites d'après des mesures anciennes exprimées en toises et en pieds. Elles comportent une part d'interprétation.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 16:23 par Jimre

La Tour

La Tour

Trônant au centre du village de Samoëns, le château de la Tour, autrefois propriété de la famille de Gex, est devenu en 1842 et après réfection, la mairie du village.

À l'origine, il appartenait aux Faucigny-Lucinge.

En 1555, la ville est possession de Jacques de Genevois-Nemours.

En 1574, il procède à un affranchissement collectif et les premiers bénéficiaires de cette mesure furent les membres de la famille Jay. Pierre Jay obtint les patentes de lieutenant châtelain. Un siècle plus tard, Michel Jay est scelleur (garde du sceau), son fils Charles est châtelain. En 1540, il achète aux Lucinge, criblés de dettes, la maison forte de Lucinge à Samoëns et la seigneurie de Vallon.

Après avoir habilement manifesté son attachement à la maison ducale en exil pendant la guerre contre les Français, Charles Jay alias Charles de Gex se trouve récompensé par un ennoblissement en 1563 par les souverains revenus d'exil. Il l'acquit, après avoir levé une milice contre les Bernois, mais sans effusion de sang, puisque tout ce beau monde s'était arrêté à Saint-Jeoire, une solide réputation guerrière.

En 1622, devenus barons de Saint-Christophe, ils tiendront rang jusqu'au XVIIIe siècle. Nous en voulons pour preuve la découverte faite sur un vitrail de l'église de Samoëns. Sur ce vitrail, nous supposons qu'il s'agit du blason de cette famille.

La façade nord du château de la Tour montre bien la forme en L du bâtiment, cachant dans son angle interne une tour carrée de la mème hauteur que le bâtiment.

Source fournie par Nano.M :

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 10:09 par Jimre

Choisy

Château de Choisy

Situation :

Choisy

Haute-Savoie - Arr. : Annecy, Canton : Annecy-le- Vieux

Le château occupe une position isolée, au bord de la RD 3, en contrebas du village de Choisy.

Sa fonction a toujours été résidentielle. Il n'a donc jamais eu de rôle défensif.

Propriété privée.

Histoire :

La commune de Choisy conserve deux châteaux, le plus ancien est celui de La Vulpillière ou de Rossy, dont le premier propriétaire serait le seigneur du même nom.

Le village de Choisy fait partie, donc, de la seigneurie de la Vulpillière, qui passe au XIIIe siècle à la famille des seigneurs de Compey pour qui le comte Gérold de Genève construisit le château de Thorens. En 1508, le château est racheté par un seigneur de Choisy : Louis Reydet.

Le château de Choisy ou de la Balme, bâti en 1559, est la propriété de notaires originaires de Bonneville. Devenu président du Conseil présidial du Genevois lorsque le duc Emmanuel-Philibert crée le Souverain Sénat de Savoie, Catherin Pobel achète en 1557, au père de saint François de Sales, la juridiction du fief de Choisy. C'est à cette époque qu'il fait construire le château qui marque l'aboutissement de l'ascension sociale de la famille.

Son fils Thomas sera évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, et sa fille Louise épousera Louis Reydet à qui elle apportera le château de Choisy.

Originaire de Saint-Sigismond-sur-Cluses, notaire de la Chambre apostolique à Rome, Louis Reydet a été anobli en 1560 et a acheté la seigneurie de la Vulpillière en 1568.

Il est la souche des Reydet de la Vulpillière, branche ainée de la famille, et des Reydet de Choisy, branche cadette qui s'éteindra avec Jeanne-Françoise, élevée au rang de comtesse de la Balme en 1681, et mariée au marquis d'Allemogne, André-Gaspard de Livron. Elle est déjà veuve lorsqu'elle hérite du château.

Ses trois fils étant morts sans postérité, Choisy reviendra à sa fille Marguerite, épouse d'Edmond de Conzié.

Devenus, par cette alliance, marquis d'Allemogne, comtes de la Balme et seigneurs de Choisy, les Conzié conserveront le château de Choisy jusqu'à la Révolution française. Depuis, il a été transformé en exploitation agricole.

Description

Cet édifice se dresse encore avec ses quatre tours rondes, mais il a été très remanié pour accueillir une exploitation agricole. Il offre dans son état actuel de beaux vestiges de l'architecture du XVIe siècle.

Le château de Choisy est une massive construction quadrangulaire que complète le bâtiment de la chapelle.

La porte du château présente le plus beau décor architectural que la Renaissance ait produit en Savoie. Ses pilastres cannelés, à chapiteaux d'ordre toscan, supportent un magnifique entablement dont la frise fait alterner triglyphes et métopes, celles-ci étant décorées de deux rosaces et d'un bucrane. Le fronton triangulaire entoure un blason aux armes familiales.

Le portail d'accès, flanqué de deux constructions basses, dont l'une abrite le four, il s'ouvre dans une tour faisant fonction de pigeonnier. II est surmonté des armes de Louis Reydet et de Louise Pobel.

Quand on entre, la cour est encadrée par les communs à gauche et par le château proprement dit à droite.

A l'intérieur, on remarque un bel escalier, une porte dont I 'encadrement est décoré d'entrelacs, et une autre dont seul le linteau est orné : elle porte la date de 1559.

Au rez-de-chaussée, le splendide manteau d'une cheminée est richement agrémenté de stucs dont les motifs raffinés sont uniques en Savoie. Il y a là une qualité artistique bien supérieure à ce qu'on peut voir au château de Clermont, bâti une vingtaine d'années plus tard.

A noter que le Château de Choisy est appelé par les autochtones le château Perroud.

Le porche-colombier du château en réparation. II est redevenu une résidence après avoir été transformé en exploitation agricole.

Les annexes du château ont également été restaurées.

La cheminée Renaissance du château est inscrite aux Monuments historiques depuis 1982.

Sources fournies par Nano.M :

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,

- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita,

- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 10:04 par Jimre

Pontverre

Château de Pontverre

L'ancien château de Pontverre ou " pons vitréus " dominait un pont enjambant le Fier. Il appartenait à la famille de Pontverre, citée au XIIIe siècle et possessionnée en Valais, au château de Saillon et à Cruseilles, où subsiste encore le château de Pontverre. On retrouve également cette même famille à Ugine en Savoie où le comte de Savoie, Thomas Ier concède le château à Aymon de Pontverre en 1221.

Le château de Pontverre est mentionné en 1305. Il s'agit d'une reconnaissance passée par Jean de Pontverre en faveur du comte Amédée de Genève avec reconnaissance d'hommage. Même reconnaissance avec Guichard de Pontverre en 1340.

Ces seigneurs, bien implantés dans l'ancien comté de Genève et dans le comté de Savoie, s'éteignent au XVIe siècle, après avoir été propriétaires du château de Chavaroche, situé non loin de celui de Pontverre.

Les vestiges de la fortification sont encore visibles sur un promontoire dominant les gorges du Fier, on peut identifier des pans de mur assez grossiers, mais le plan de la fortification n'apparait pas très clairement.

On peut encore citer, sur la commune de Lovagny, le château de Saillon, totalement disparu et la tour du Petit Grézy, située au pied de la rampe de Montrottier et en ruine.

Sources fournies par Nano.M :

-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,

-Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 09:28 par Jimre

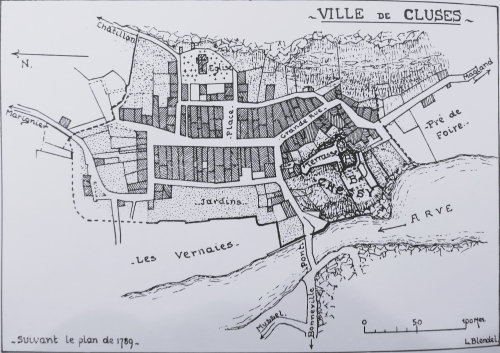

Cluses

Château de Cluses appelé aussi le château de Chessy

Haute-Savoie - Arr. : Bonneville, Canton : Cluses

Les ruines dominent la ville, sur le rocher de Chessy, juste au-dessus de l'actuel Office de Tourisme. Il était très important autrefois, car il marquait la limite entre la haute et la basse vallée de l'Arve.

Propriété privée.

Histoire

La situation géographique exceptionnelle de cette ville lui valut, dès l'époque romaine, une importance stratégique toute particulière. Elle commande en effet la cluse de l'Arve et le pont franchissant cette rivière.

Cluses est citée en 1200 où l'on mentionne le pont sur l'Arve et le château de Châtillon, situé plus haut et décrit alors comme étant une possession des seigneurs de Faucigny.

La fortification qui fait l'objet de cette étude s'élevait au sud de la ville, sur le roc de Chessy surplombant l'Arve et isolé par des pentes abruptes.

Il est possible que la famille de Chissier soit à l'origine de ce château, mais nous ne pouvons l'affirmer. Très tôt, il fut inféodé à différentes familles mais il relevait des Faucigny. Il passa ensuite aux mains de la maison de Savoie ; il est de nouveau inféodé aux Chissé, puis le souverain Victor-Amédée vendit Cluses et Châtillon à Joseph du Fresnoy, seigneur de Chuyt en 1700. La seigneurie est érigée en marquisat à cette époque et transmise par héritage à noble Joseph Planchamp.

La forteresse fut assez rapidement supplantée par celle de Châtillon, située hors de la ville, néanmoins le mandement de Cluses et la châtellenie de Châtillon seront toujours réunis.

Description

Le rocher de Chessy, bien défendu par ses pentes naturelles, a servi d'assiette à la fortification comprenant une première cour avec les logis seigneuriaux et un peu plus haut une forte tour carrée reliée à l'enceinte et constituant le donjon.

La bâtisse imposante, accolée à une terrasse fortifiée de 33 m de longueur et adjointe d'une grosse tour quadrangulaire, en faisait une fortification puissante, facilement sécurisée.

On accédait au château par le sud, après avoir gravi un chemin tournant. Des vestiges de murailles et l'importance des bases de la tour nous laissent présager qu'il s'agissait d'un château de grande ampleur.

Le pont de Cluses

On retrouve également sur la carte de L. Blondel le vieux pont de Cluses. Il est toujours gaillardement debout.

Avant le grand incendie de 1845, une grande partie du bourg de Cluses se développe aux abords de cet ouvrage. Il en constituait une porte d'entrée modeste, pourtant son emplacement n'en n'était pas moins stratégique grâce à la route qu'il ouvrait en direction des villes de Magland et Sallanches.

Une première mention d'un franchissement à cet endroit date de 1225. Des passerelles en bois puis des ponts en planches sont dressés successivement sur ce resserrement rocheux.

En 1626, le pont s'effondre une nouvelle fois, il faut attendre 47 ans pour qu'il soit remplacé. Le nouvel ouvrage est conçu en 1673 par l'architecte François Cuenot, l'ingénieur des travaux publics le plus renommé de Savoie à cette époque. C'est Charles Barbier, maçon originaire de Sixt qui est chargé de son édification.

Il est rénové en 1833. Dès lors, il fait l'objet de travaux d'entretien réguliers. La proximité d'une grande usine de décolletage, les Établissements Carpano, et la construction de la ligne de chemin de fer après 1893 sur cette section, rendent obsolète ce point de passage.

Il est fermé progressivement à la circulation routière avec le percement de l'autoroute Blanche entre 1973 et 1976 et condamné avec la mise en place d'un nouveau plan de circulation urbaine dans les années 1990.

Il participe cependant à la vie des habitants de Cluses en devenant un espace apprécié des promeneurs, des sportifs et des cyclistes. Ses nouveaux usages récréatifs sont pris en compte dans le projet de restauration du pont.

Sources fournies par Nano.M :

- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

- Panneaux dans la ville

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 06-09-2023 09:02 par Jimre

Château de Pierrecharve

Situation

Haute-Savoie - Arr. : Annecy

Canton : Alby-sur-Chéran

Mûres

Pierrecharve ou Pierre-Charve se situe sur le territoire de la commune de Mûres, sur la

rive droite du Chéran. Il est juché sur un rocher dominant ce torrent d'une

soixantaine de mètres.

Le château de Pierrecharve, qui signifie étymologiquement

"pierre chauve", n'est plus représenté que par une tour perdue au

milieu de la nature et abandonnée.

Il gardait un pont de bois qui permettait de franchir le

torrent en un point où son cours est assez resserré.

Actuellement, il est très isolé et perdu dans la végétation.

Propriété privée.

Histoire

L'origine de la construction de Pierrecharve est mal

connue. Si l'on en croit M. Coutin, le bâtiment, au XIIIe siècle, était la

propriété de Guillaume Paradin, qui le cédera au troisième fils du comte Amédée

III de Genève, Jean de Genève, seigneur d'Alby.

Au XVe siècle, il est entre les mains de la famille de La

Rochette qui possède aussi le château de la Pesse à Annecy-le-Vieux.

Par le mariage de Jacqueline de La Rochette avec François de

Montfalcon de Flaxieu, le château de Pierrecharve entre dans les possessions de

la puissante Maison de Montfalcon, tout comme le château de la Pesse.

Le frère du nouveau seigneur de Pierrecharve est Mgr Aymon de

Montfalcon, évêque de Lausanne, où il entreprend d’Importants travaux à la

cathédrale.

Description

La fortification a subi de multiples adjonctions et

modifications, ce qui lui confère une allure assez particulière avec son toit à

deux pans et ses fenêtres vitrées. On peut encore apercevoir, de-ci de-là,

quelques détails trahissant l'ancienneté de la demeure.

Les murs sont en petit appareil, recouverts d'un enduit

récent, tandis que les chaînages d'angle sont en blocs de molasse usée par le

temps. Au rez-de-chaussée, s'ouvre une porte en arc brisé surmontée d'un arc

plein cintre en molasse qui suggère à n'en pas douter les modifications

successives subies à l'emplacement d'une ouverture plus ancienne.

Au-dessus, deux baies rectangulaires à meneaux ont été

ouvertes, succédant sans doute à des archères anciennes. Des embrasures de tir,

rappelant le rôle défensif de la tour subsistent sur une face.

Cette construction d'environ 8 m de côté repose sur le

rocher qui constitue ses fondements, l'esplanade qui lui sert d'assiette est

très exiguë et propre à la défense, grâce aux fossés qui la cernent.

Un état des lieux effectué au XVIIIe siècle par l'expert

Balthasard Métral, maçon à Gruffy, exprimait déjà l'état de délabrement de la

fortification :

« Ce château dont il n'existe plus qu'une partie couverte

par un toit en forme d'appentis et composé d'un cellier servant d'écurie

creusée dans la molasse et deux chambres l'une sur l'autre, au-dessus, ne peut

être envisagé que comme masure soit par sa vieillesse et sa caducité, soit pour

sa disposition quant au surplus dudit château, on voit les vestiges de

différents appartements au couchant et au midi, j'estime comme masure soit de

nulle valeur. »

Actuellement, Pierrecharve est tout à fait à l'abandon et

très menacé par une nature qui reprend ses droits.

Sources:

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert,

éditions Neva,

- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions

Cabédita,

- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot,

éditions Horvath.

Photos :

- Nano.M (2023)

Posté le 05-06-2023 10:25 par Jimre

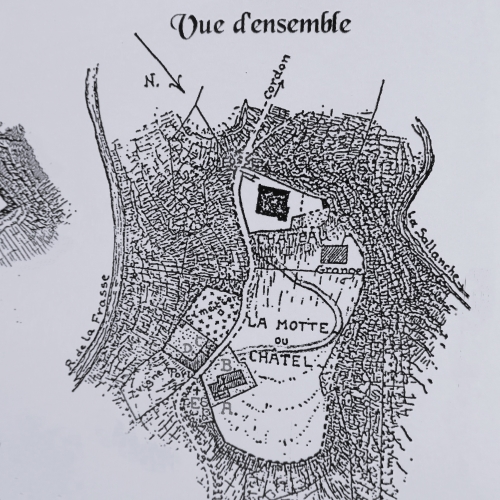

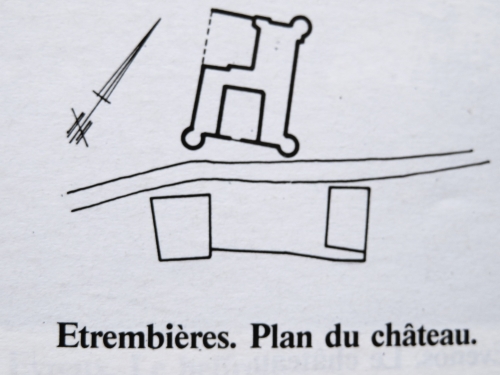

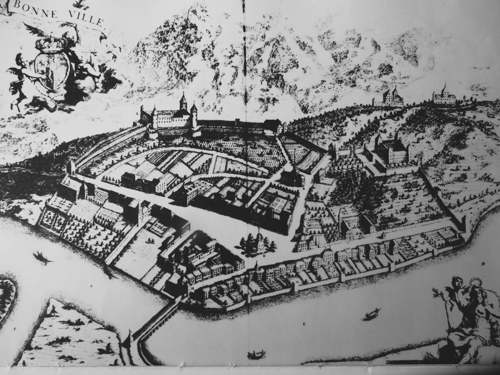

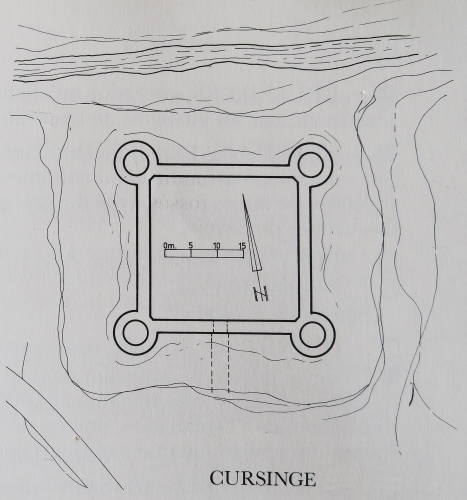

Les châteaux de Cruseilles

Le château comtal de Cruseilles

Les ruines se situent sur un promontoire rocheux dominant l'ancien bourg de Cruseilles, à l'intérieur d'un virage formé par la N 203 se dirigeant vers Genève.

Propriété privée.

Histoire

Situé au cœur de la ville, le château comtal de Cruseilles était le centre d'un important mandement s'étendant jusqu'aux Usses, bordant celui d'Annecy à l'est et au nord ceux de Chaumont, Viry, Mornex et le bailliage de Ternier.

Ce site fut occupé dès l'époque gallo-romaine puis durant le Haut Moyen Age, comme l'attestent des découvertes de sépultures.

A l'origine, la seigneurie relève de la famille de Cruseilles, citée avant 1113. En 1179, Humbert, vicomte de Cruseilles, assiste à une donation aux Chartreux de Pomier. Très tôt, semble-t-il, les comtes de Genève acquièrent ce territoire qu'ils inféodent à différentes familles.

Les comtes de Genève conservèrent toujours ce fief, mais l'inféodèrent à diverses familles. Guy de Genève, évêque de Langres, seigneur de Cruseilles, donne en 1282, le 25 avril, des franchises aux habitants du bourg en accord avec Robert, évêque de Genève et le comte Amédée.

En 1308, Agnès de Chalon, veuve du comte Amédée, reçoit en garantie pour sa dot le château de Cruseilles. Elle le laisse en héritage à son fils Hugues de Genève, sire de Gex, le 19 octobre 1350.

Cette remise devient définitive en 1311. À l'extinction de la dynastie des comtes de Genève, Cruseilles est inféodé à plusieurs seigneurs dont Guillaume de Menthonnay, évêque de Lausanne, puis à Mermet Métral en 1411 et enfin en 1681 à Jean-François, Angot de Bonnières, créé Marquis de Cruseilles. En 1411, il comptait 140 feux.

Le seigneur de la Palud se verra propriétaire du petit château de Cruseilles et des masures de la chapelle Sainte-Agathe. La chapelle est citée en 1371.

Ce bourg fortifié qui possédait un droit de péage et qui abritait d'importantes halles fut assiégé par les Genevois et incendié en 1532.

Description

Il ne reste aujourd'hui que quelques pierres de cette position forte dominant la route de Genève, la Semine et les Usses. Seule la mappe de 1730 peut retracer le plan initial de la fortification avec ses trois portes. La rue principale du Corbet conduisait au château en longeant les halles où avaient lieu d'importants marchés et foires. La demeure seigneuriale était de plan carré et commandait l'accès septentrional.

En 1872, Raverat, dans ses promenades historiques décrit le bourg de Cruseilles alors qu'il possédait encore des vestiges de fortification :

« Au temps de leur puissance, les comtes de Genève jetèrent les fondations d'un château fort sur l'esplanade du rocher ardu et isolé qui défend le défilé du Moulin, passage obligé de la grande route.

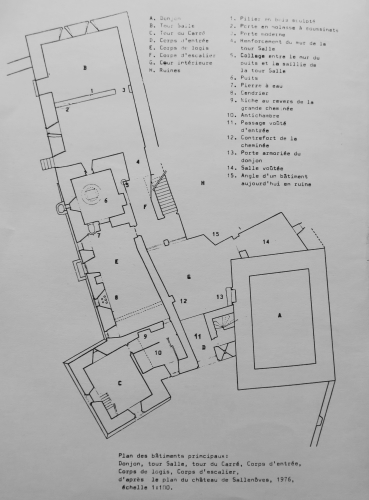

le château de Fésigny

Très ancienne, la partie du bourg voisine du château présente un aspect sévère. On y remarque un vieux bâtiment en grosses pierres de taille qui servit tout à la fois de prison seigneuriale et de demeure au juge châtelain.

La porte est basse, à cintre surbaissé, les fenêtres très allongées se terminent par un ornement trilobé. Ses voisines ont également un caractère assez tranché, soit comme style, soit à cause de leur ancienneté, de leurs culs-de-lampe bizarres et de leurs meneaux prismatiques ».

Admirablement conservé, il est le type même de l'habitation urbaine du XVIe siècle. Cette propriété des sires de Fésigny est confirmée par la présence, au-dessus du porche d'entrée, du blason de la famille.

C'est la même famille qui possédait un autre château à Cusy. Sa construction remonte au XVe siècle.

De Foras précise que les Copponex ou Copponay possédaient une maison forte, ainsi que des biens à Corsier.

Au lieu-dit de « Féchy », M. Bouchet est propriétaire d'une vieille maison datant de 1787 et que chacun appelle « le château».

Sources fournies par Nano.M:

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,

- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita,

- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 01-06-2023 11:28 par Jimre

Le château de Fésigny

Situation

Haute-Savoie - Arr. : Annecy

Canton : Alby-sur-Chéran

Histoire

Les premiers propriétaires du château seraient les seigneurs de Fésigny, vassaux des comtes de Genève.

Les sires de Fésigny ou Feysignier, Feissiaco, sont connus dans l'ancien comté de Genève dès le XIVe siècle. Il est probable qu'ils soient originaires de Cruseilles, car on retrouve dans cette ville une maison portant les armes de la famille de Fésigny.

Mais dès la fin du XIIIe siècle, bien avant l'annexion du Genevois à la Savoie, le comte Amédée V prendra possession de Cusy et de Fésigny.

Rolet de Feysigné, damoiseau, est cité en 1385, en tant que possesseur de biens à Cusy et à Saint-Ours.

Le 14 janvier 1462, Guigues de Feysigné avait obtenu : « des patentes d'inféodation de la terre et juridiction de Feysigny avec le mère et mixte empire, l'omni mode juridiction, haute, moyenne et basse jusqu'au dernier supplice inclus, sur tout le territoire dudit lieu Feysigny avec le pouvoir d'établir des fourches patibulaires et des piloris ».

Les Fésigny ont un puissant voisin en la personne de Jacques de Montmayeur.

Ce dernier a pris possession du château comtal de Cusy, aujourd'hui disparu.

Christian Regat relate dans son livre " Châteaux de Haute-Savoie" les relations orageuses que ces deux familles ont entretenues.

Le château de Fésigny appartient à M. et Mme Mathieu, qui l'ont magnifiquement relevé de ses ruines, comme vous pouvez le constater.

Sources fournies par Nano.M:

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,

- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,

- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 01-06-2023 11:17 par Jimre

Gruffy

Lorsque la Maison de Savoie rentre en possession du comté de Genève, au XVe siècle, le château de Gruffy est inféodé au seigneur Jean de Compey ( voir la page de Thorens-Glieres). La famille le conservera jusqu'au XVIe siècle où il est acquis par les de Menthon.

Les vestiges du château sont encore importants et on peut encore identifier deux tours, une de forme circulaire et une autre en forme d'éperon.

Au lieu-dit « Le Mollard" se dressait autrefois le château Villam ou Velam.

Source fournie par Nano.M:

- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 01-06-2023 10:52 par Jimre

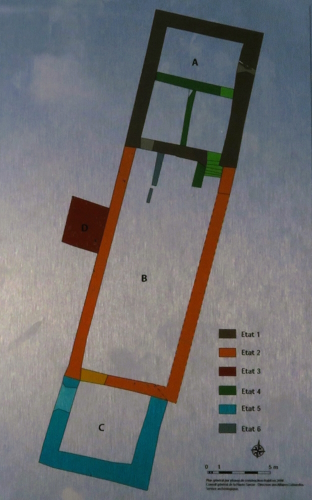

Château de Saint-Eustache

Haute-Savoie - Arrondissement d'Annecy

Canton Annecy

La commune de Saint-Eustache conserve les vestiges d'une habitation seigneuriale du XVe siècle, citée dans la documentation médiévale en tant que " bâtie ".

Elle appartenait à l'origine, aux seigneurs qui détenaient à Saint-Eustache, un droit de péage. Au XVIIIe siècle, on retrouve la famille Paquelet de Moyron, également possessionnée à Villaz.

Actuellement, il subsiste dans le village, les ruines d'une tour circulaire.

Source fournie par Nano.M:

- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita.

Photos:

- Nano.M (2023)

Posté le 01-06-2023 10:13 par Jimre

Hauteville sur Fier

L'ancien château, en ruines, se dresse sur une motte au-dessus de la rive droite du Fier, dans le village.

Propriété privée.

Histoire

L'histoire médiévale d'Hauteville reste dominée par la présence d'itinéraires importants et anciens. La commune abrite au pied de la fortification, un passage du Fier qui fut à l'origine un gué, dont l'importance fut capitale puisqu'il permettait de franchir la rivière pour relier Genève à la Savoie.

La vocation de voie de passage d'Hauteville est attestée encore par la dotation des deux chapelles du château et de l'hôpital, à deux saints patrons des voyageurs : Saint-Nicolas et Saint-Christophe. La présence d'une étape hospitalière a dû s'avérer nécessaire sur cette route fréquentée où s'établissent également de nombreux postes fortifiés.

Le passage du Fier à Hauteville s'effectuait sous le château comtal situé sur la rive droite et mentionné en 1178 : « Le comte de Genevois fait en mains de Brocard, abbé de Saint-Maurice-d‘Agaune, hommage-lige et reconnaissance, pour le château de Chaumont, pour celui de la Roche et pour la moitié de celui d'Hauteville Par cet acte, on remarque que les comtes de Genève sont vassaux des abbés d'Agaune. Si l'apparition du château d'Hauteville dans les textes est tardive, on peut supposer une occupation bien antérieure par l'ancienne famille d'Hauteville, de ce site particulièrement favorable à l'établissement d'une fortification. Cette famille s'illustre surtout à partir du XIIIe siècle et fournit des ecclésiastiques importants dans tout le diocèse de Genève. En 1282, Hauteville, " alta-villa " est citée en tant que mandement comtal dépendant entièrement du comte, puis le mandement est inféodé et cédé en fief par le comte de Genevois sous la charge d'hommage.